小野寺 ヲノデラ 各地にあれど、殆んど下野の小野寺氏の族なりと称す。

1 首藤氏族

下野国都賀郡小野寺邑より起り、小野寺城に籠もる。この地は貞瀧坊所蔵暦應元年六月十八日の小野寺通氏の譲状に「下野国小野寺七ヶ村、並に佐野庄の内、小中村、堀籠郷、同国足利の庄内河崎三ヶ村、同国の内牧野庄拾貳ヶ村等、右所々知行分等、地頭の事は、左衛門顕通に譲興する所眞也。仍(よ)りて後日の為、譲所の状件の如し。通氏判」と。叉應永廿七年十一月廿日の文書に「右の庄村は小野寺守藤禅師法師義寛以来、重代相傅の所領也。然らば譜代相続、手次文書等の事は、虎王丸え譲輿ふる處眞寛也。此の趣を以つて、御奉行所へ訴訟申し、還補を遂ぐべく候處也。向後の為、証文譲りの状件の如し。藤原通業」と見ゆ。

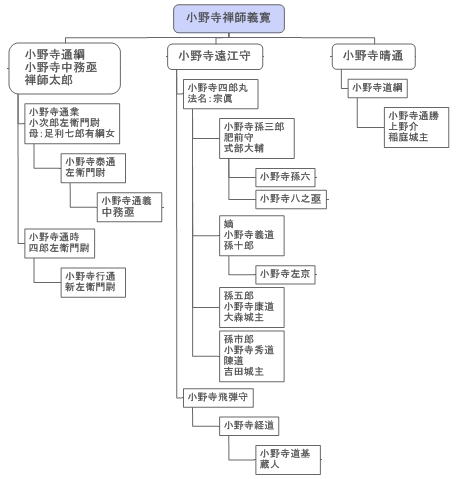

此の氏の系図は山内首藤系図に「資通(号守藤権守)−通義(刑部丞)‐義寛(号小野寺禅師、住下野国、野州足利庄小野篁建立寺あり、号小野寺)−通綱(禅師太郎、中務亟。為兵衛佐殿味方)‐通業(左兵衛佐ー泰通(左兵衛尉)−通景(小野寺筑前守、母三善氏女、建治三年四月廿三日家督相続)−幸徳丸(元徳二年七月六日、家督相続)、弟周通(三郎兵衛尉、正慶元年十二月廿二日家督相続)−女子(養子、字千代松、法名眞空)」と。叉通業の弟に「道時(四郎)、秀通(号波多野左衛門尉、養子、丹波守、飛騨守)−通時(左衛門尉)、弟正通(三郎)、弟六郎」を載せたり。

次に小野寺系図には「鎮守府将軍秀郷四代、文行(従五位下、左衛門佐、故に後孫佐藤と号す。母は利仁将軍の女)―公光(従五位下、相模守、母は右衛門佐定文の女)−公清(佐藤左衛門尉、母は同姓阿波守兼光の女。佐藤、近藤、武藤、尾藤、首藤、山内等の祖)−助清(主馬首、故に後孫首藤と号す。三河国の住人)−助通(首藤権守、源頼義に従って七騎の一人、武名高)−親清(首藤太左衛門尉)−義通(山内首藤刑部丞、相模国の住人)−義寛(小野寺禅師入道、六條判官為義に従って、数度武功あり。故に諱(いみな)一字を賜い、初めて下野国小野寺莊領主職に補せらる。建仁三年■亥四月八日卒。法名夜叉院七貫義寛と号す)。

義寛(小野寺禅師入道)--通綱(小野寺中務亟:号禅師太郎)(A)

--秀綱(左衛門尉、承久三年、兄通綱と上京、足利義氏の手に従い武功有り云々)

(A)通綱--通業(小次郎左右衛門尉、母足利七郎有綱女)--泰通(左衛門尉)--通義(中務亟)

--通時(四郎左衛門尉)--行通(新左衛門尉)

而して(しこうじて/しこうして:そして・それからの意味)通綱の譜に「治承四年庚子五月廿三日、高倉宮陰謀の時、足利叉太郎忠綱と宇治川先陣、其の後、源頼朝に属す。承久三年辛巳五月、後鳥羽上皇陰謀の時、二位尼公之命により、北條泰時の手に属し、同六月十四日、宇治川に於いて討死、時に六十八歳、法名住林寺弘国通綱と号す」と見ゆ。

平家物語橋合戦條に小野寺禅師太郎、源平盛衰記には「下野国住入足利叉太郎忠綱云々、一門には小野寺の禅師太郎、」とあり。後源家に従ふ、此等の書に叉「小野寺禅師太郎道綱」と見ゆ。承久記には巻一に「をのでらさゑもん、」巻四に「小野寺中つかさのぜう」を載せたり。

叉東鑑(吾妻鑑)には巻二、三、四、九、十、十一、十二、十四に小野寺太郎道綱、二十二、二十三、二十四、二十五に小野寺左衛門尉秀通、三十、三十二、三十八に小野寺小次郎左右衛門尉通業、三十、三十一、三十二、三十五、三十六、三十八、四十、四十二に小野寺四郎左衛門尉、三十二、四十四に小野寺次郎左衛門尉道時、三十九、四十二、四十三、四十四、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一に小野寺新左衛門尉竹通、四十に小野寺三郎左衛門、四十三に小野寺左衛門時通、四十三、四十四、四十六、四十九、五十、五十一に小野寺四郎左左衛門尉通時を載せたり。

小野寺氏の居城は小野寺城にして、下野国志に「都賀郡小野寺村にあり、小野寺禅師義寛はじめて築く。保元元年丙子なり」と見ゆ。同村に住林寺あり、一遍上入の開基にして、本願は小野寺左衛門尉泰綱(前引系図には泰通)が、祖父通綱の為に作る所なりと。小野寺氏は應永の頃、出羽国仙北城に移り、當城廃すと。されど仙北小野寺氏も鎌倉時代に見ゆ、早く分れしや明自なりとす。

當国小野寺氏には式内阿房神社の神主に小野寺伊勢あり(国志)、古河公方政氏の下知状を伝う、「文亀三年三月、小野寺宮内左衛門尉殿」と。

叉、古河志に「足利郡川崎村山伏貞瀧坊は小野寺氏の裔孫にして、古文書を伝来し、歴然たる顕家なり。寺号を徳應山慈覚寺といふ。」と。その系図によれば、通氏の四世孫圓心法印の子弘慶、明應二年參洛して聖護院の弟子となり、貞瀧坊と 称せしに始まると。通氏は小中新左衛門とも称す。

2 岩代の小野寺氏

四本松石橋家四老の一にして、小野寺久光・其の主義久の卒するや、佐竹氏に属す。

3 陸中の小野寺氏

磐井郡一関城に拠る。封内記に「一関古塁、葛西家臣小野寺伊賀所居」と。叉「古舘八幡宮、永泉寺中に在り、何時の勧請か詳かならず、葛西家臣小野寺修理これを造営す」と載せたり。叉願成寺に小野寺阿波守の墓あり。猶ほ(なお)、これより前中尊寺建武元年文書に「常寺修理、先づ関東に於いて御沙汰を建てられ、招倉少輔三次隆經、小野寺彦次郎入道々享、検見を遂ぐ」と見ゆ。

4 仙北の小野寺氏

出羽の大豪族にして下野より移ると云ふ。語傅仙北次第に「仙北屋形御入部は頼朝公の御代、四木戸一門破り候て、下野国小野寺より移り、稲庭に居城なされ、小野寺四郎道綱と名乗なされ候。同時に御連枝一人・庄内遇泉へ御人部、後に仙北雄勝郡に移り、家臣となり、泉源八と申候て、鮭延典膳内に居り申され候。仙北屋形、稻庭より沼館に御移り、年代相知れ申さず候」と。また永慶軍記に「祖前司太郎道綱の五男四郎重道、五條河原の■に遊歩して、稲荷山の狐の危きを救ひければ、狐その芳恩を報ぜんと、一包取出し、重道に与えて『是れ神使の妙薬なリ。此の徳を以て今年所領の主と成給はん』とて忽失せぬ。重道不審に思ひながら、其の頃御門の御悩頻にて、御乎愈なし奉るものには褒美は望みたるべしと相触れらる。此の昨重道、件の妙薬を上げ奉る。頓て出羽の山北を望しかぱ、望に任せ給はりぬ。夫より子孫繁昌し、即ち小野寺の家にて、稲荷を祭る事此故なり。叉小野寺の幕の紋に瓜を用いる事、累代吉左右の故なり。夫より先は牛の紋を用ひしと言う」と見ゆ。

四郎重通は通綱の五男とも云ひ、叉「通綱−通時−重通」ともあり。鎌倉初期、出羽雄勝郡を賜はり稲庭城に住す。其の十六代の孫中書植道に至り、平鹿郡沼館城に移り、稲庭は之を次子晴通に与ふ。

重通より植道に歪る歴代は詳かならざれど、その間に、行通、通壽、家通等の人あり。

輝道は都にて生れ、弘洽元年将軍義輝より諱(名)を賜ひて輝道と云ふ。国に帰りて武威を振ひ、「大曲、苅和野、神宮寺、角舘等の要害を攻め落し、由利十二■、最上間室の庄も悉く切り従へ、終に湯澤の城主三春信濃守を殺して、彼の城に移り」しが、家臣金澤金乗坊、横手佐渡守のために殺さる。其の子四郎丸は羽黒山に走りしも、後父の業を復し、横手城に拠りて、山北三郡を治す、遠江守景道・これなり。嫡子義道・豊臣家に仕へ、また仙北を領せしが、関ケ原の役、石田三成一昧の由、没せられて、石州津和野瀋に流され、此の家亡ぶ。(親元日記寛正六年條に「奥口南部、小野寺と確執によりて通路なし」と。大森條に小野寺系図あり、參照せよ。

叉伝説によるに、天武天皇御宇、小野寺朝臣大徳冠中納言毛人公国司となりて、 横手城東北大鳥山に城を築くと云ふ、小野と小野寺とを誤りし也。

5 山北小野寺遠江守義道家方

小野寺五郎康道(大森城主)、同甲斐(高寺城主)、同孫市郎陣道(吉田城主)、同茂道(西馬音内城主)、同孫兵衛(山田城主)、同二郎、同上野介(稻庭城主)、同小五郎、同孫七郎 (湯澤城主)、關口(関口)喜介春道(本名佐々木関口城主)、小笠原傅七(三梨城主)、小笠原彌之助(合川城主)、御返事三郎(桑ヶ崎城主)、相馬尾張(ハ口内(ヤクナイ)城主)、小柳左馬(深堀城主)、足田要害、植田要害、何熊城主、今泉太郎左衛門、馬倉右兵衛(本名は関口馬倉城主)、樋口要害、新田目、南部倉金蔵(鍋倉城主)、岩崎河内(岩崎城主)、飯誥三郎(飯詰城主)、黒澤長門(南部口)同甚兵衛、松岡越前(松岡城主)田子内二郎、西野修理亮道俊(黒川任)大築地織郭(沼城主)、八木藤兵衛、岩井川久内、粟田市介、大澤中務、戸波惣右衛門、猪野岡市右衛門、湊兵庫介、猿田内蔵介、境喜介、照井蝉八郎、金彌右衛門、関口九介、宮原左衛門四郎、落合左馬介、大友、葦田、大御堂、鳥ノ海、石川、島森、高山、日野、金子、杉澤、中島、佐藤、佐貫、鮎川、運戸、瀧澤、六郷、伊藤、東海林、青川、幡江、小淵、石山、高田、湯野澤、久米、熊谷、樫内、高橋、澤堀、茂木、矢島、鶯野、菅、合興力旗本陪臣 千三百余騎、内直騎百石以上、内陪騎馬 三千石以上、足軽二千三百余人(外三百余騎百姓馬一千余騎)。

6 阿波の小野寺氏

祖谷山喜多氏文書。正平七年二月のものに「阿波国朽田庄地頭職、安房伊輿守跡、恩賞となして、知行・相違あるべからず云々、小野寺八郎殿」と。又同七月のものに「上郡に於いて御軍忠のよし承り及び候云々、小野寺八郎跡一族御中、」と見ゆ。

7 徳川時代

三春秋本藩の年寄に此の氏あり。叉京極殿給帳に「百石、小野寺谷右衛門」赤穂義士に小野寺重内重和、幸右衛門秀富、藤姓也。